Un sumergible de la empresa OceanGate Expeditions, que ofrecía el servicio turístico exclusivo para visitar los restos del Titanic, implosionó en el océano Atlántico. En esa travesía, murieron el CEO de la empresa, un reconocido oceanógrafo, dos millonarios y el hijo de uno de ellos. Este artículo comenta el significado del hecho en nuestra cultura actual.

Un sumergible de la empresa OceanGate Expeditions, que ofrecía el servicio turístico exclusivo para visitar los restos del Titanic, implosionó en el océano Atlántico. En esa travesía, murieron el CEO de la empresa, un reconocido oceanógrafo, dos millonarios y el hijo de uno de ellos. Este artículo comenta el significado del hecho en nuestra cultura actual. ***

Si el caso de OceanGate fuera un relato policial, sería la variación del crimen perfecto, pero fue, más que nada, un fallido cuento de aventuras. Durante siglos, los barcos fueron transportes clásicos para la travesía. Ray Bradbury los imaginó incluso atravesando la arena de Marte. Brian May cantó sobre exploradores en una nave que surcaban los mares de la Vía Láctea en busca de otro planeta. Para Stockton Rush, en cambio, el futuro alternativo no estaba en el espacio, sino en las profundidades del océano. Pensaba que la vida de nuestra especie podría perdurar en una base submarina, aún cuando se extinguiera el sol. Quizá, en alguna noche de verano, Rush soñó que su arca salvadora era el Titán, descendiendo hasta los límites del nuevo mundo. La vigilia suele desmentir nuestros sueños.

A diferencia del Titanic chocando contra el iceberg, en la tragedia de OceanGate, ningún sobreviviente narrará el cuento: ya nos hemos narrado, a millas de distancia, un cuento improvisado sobre cinco personas que desaparecieron en una excursión a los restos de un barco legendario. Durante cuatro días, con cuenta regresiva, se ha imaginado a los tripulantes racionando oxígeno a la espera de un rescate, dándole golpes a la estructura del sumergible para orientar su ubicación, agonizando desesperadamente en la incertidumbre, atascados en alguna parte del Titanic o siendo recibidos por los fantasmas que custodian el barco en la zona de escombros. Las conjeturas fueron más dramáticas que la realidad fáctica. Al final, el caso se resolvió en milisegundos: implosionó el sumergible. La tragedia del Titán no puede reconstruirse con un arco dramático de larga distancia como el de James Cameron, puesto que es tan breve como un chiste. Entonces, el efecto cómico resulta más próximo. La ironía también es inevitable: empresarios víctimas del low cost.

No menos irónico es que, en una época en que todo se registra, nada, hasta ahora, queda del evento, salvo la representación de un video viral que dura segundos. Sólo pueden reconstruirse los presagios de esa tragedia. La fábula del capitán Smith vuelve en forma de sumergible turístico. En este sentido, el registro documental del viajero Alan Estrada es paradigmático. Durante su inmersión, postergada por problemas técnicos, tiene el humor suficiente (contra el miedo) para poner en su dispositivo la escena de Titanic (1997) en la que el capitán del barco le ordena a Murdoch máxima velocidad. Estrada tuvo la misma suerte que acompañó al guionista Mike Reiss. En su podcast What Am I Doing Here? Reiss cuenta, con más gracia que sentimentalismo épico, cómo fue su expedición por las entrañas del Atlántico, donde hubo fallas de navegación y estuvo más tiempo perdido en la oscuridad que frente al Titanic, además de que se durmió durante el descenso. De todos modos, consiguió su postal VIP y contenido para el episodio cuarenta de su programa.

El documental patrocinado de Alan X el Mundo en YouTube, el simpático podcast en Bleav de Mike Reiss... ¿Cómo no seguir la trama del Titán si aparece un guionista de Los Simpson y un cofundador argentino de la empresa? En el multi-verso de las redes sociales, no faltó la referencia a la predicción de la serie animada. Pero hubo alguien que leyó bien los presagios y ganó tiempo extra. Chris Brown, el multimillonario dedicado al marketing digital, tuvo un lugar reservado que no ocupó. Inmejorable autopromoción. Tras advertir las falencias evidentes, canceló y pudo hablar con The Sun sobre la experiencia que nunca vivirá: comentó que aceptó la idea del viaje exótico cuando estuvo en la isla privada del magnate Richard Branson, mientras bebían cerveza junto a una de las víctimas, Hamish Harding, quien insistió hasta último momento en hundirse, no sin antes anunciarlo con un posteo en Instagram, como una despedida aventurera. Quedó en actualizar las novedades.

Este mundo cada vez más desigual ofrece antípodas increíbles. Hay quienes perecen en busca de un futuro posible y hay quienes mueren por conseguir un momento relámpago para exhibirlo ante los demás. Casi nada se hace hoy si no es para exhibirlo, si la experiencia no trae consigo una prueba pública. Distinguirse, llegar a donde no llega cualquiera; por supuesto, pagando una fortuna. El objetivo es sacarse la selfie avant-garde de Buzz Aldrin en el espacio, con la Tierra de fondo; o fotografiarse en lo profundo del océano, al lado de un ojo de buey, por donde asoma el pecio carcomido del Titanic. Por lo visto, las vibraciones marinas de ese naufragio aún tientan a personas que deciden no aferrarse al mástil de la razón moderna. No son exploradores científicos ni artistas obsesivos. Son turistas ocasionales. Este aspecto frívolo dio lugar a la falta de identificación con los magnates que se entregaron al riesgo que propone la empresa OceanGate Expeditions.

Este es un ejemplo de época que difiere culturalmente con la tragedia del transatlántico que abrió la escotilla al siglo xx. En el palabrerío que hubo sobre el tema, parece como si ni siquiera recordáramos bien la película de James Cameron. El lujoso Titanic no fue únicamente para gente millonaria. No sólo “transportaba a viajeros adinerados”. Para retener este detalle, alcanza con pensar en el personaje de Jack Dawson (si bien consiguió el boleto por azar). Aquella mole representaba la oportunidad de la experiencia para todas las clases sociales, aunque hubiera separaciones tajantes entre primera, segunda y tercera categoría. La nave podría verse como una estructura social en marcha con pretensiones de dominio compartido hacia el progreso. En efecto, los barcos también son objetos históricos del despegue capitalista. América los padeció y los padece (miremos los buques factoría que depredan ilegalmente dentro de nuestra Zona Económica Exclusiva). El Titanic, como parte del discurso liberal, incorporaba, incluía, invitaba; los vehículos actuales, como el Titán, son excluyentes.

La vanidad nunca pasa de moda. El pintor catalán Oswald Aulestia Bach cuenta que la gente con alto poder adquisitivo suele pagar, a sabiendas, muchísimo dinero por obras inéditas (falsas, como las que él hacía) de artistas reconocidos para exhibirlas en sus hogares, con el único fin de que las vean los invitados de turno. Privilegios de quien hace algo sólo porque puede. El turismo de la experiencia exclusiva transita esa línea de emociones. Un turismo extremo para millonarios que ofrece una propulsión de adrenalina al hastío cotidiano. Por ejemplo, la aventura de descender a las profundidades del océano, ir hasta donde otros han muerto para regresar con vida. Deciden entregarse a las altas probabilidades de morir, ya que expuestos a la muerte estamos todos. Pero aquí las circunstancias son parte del relato anecdótico y esa emoción es más intensa que la de ver los restos de un fracasado barco antiguo. La gracia es la consciencia constante de la muerte, igual que un condenado, como diría Schopenhauer. Les queda tan poca imaginación que, en una sociedad espectacular, la salida obvia es la realidad empírica: estar ahí es el modo auténtico de vivirlo.

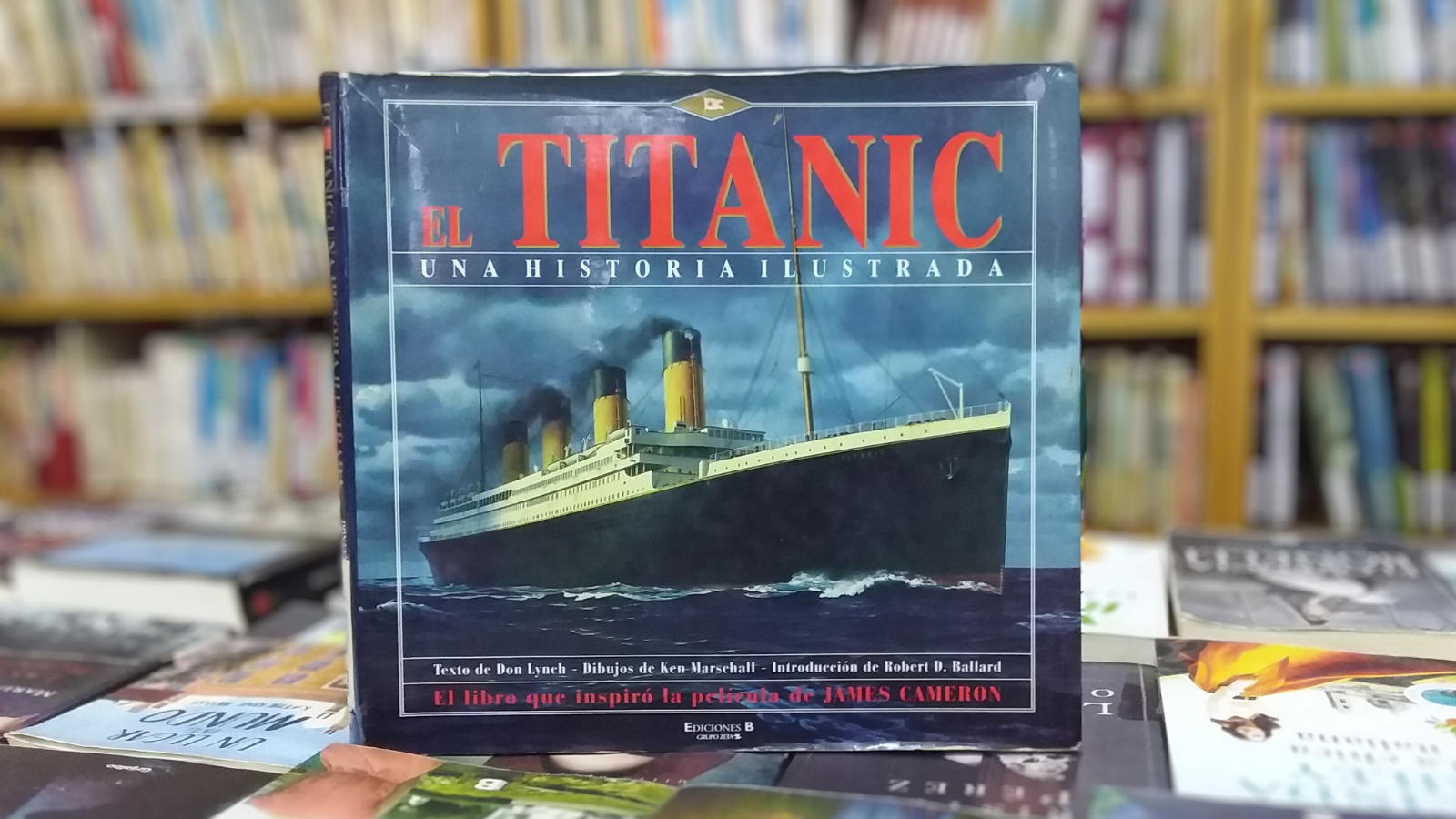

En el prólogo al libro Titanic: una historia ilustrada (1992), Robert Ballard cuenta su asombro frente al arte de Ken Marschall. Hacia julio de 1986, después de una inmersión en el sumergible Alvin, los editores de Time se contactan vía satélite con el oceanógrafo porque quieren representar su expedición en la tapa de la revista. Le dicen que debe acortar el periodo de exploración del naufragio para llevar a tiempo las imágenes que ha conseguido. Ballard se niega y sigue fotografiando. Los editores lo vuelven a llamar, le proponen una alternativa con un ilustrador; le dan la opción de que, desde su barco en altamar, le describa por radio las imágenes que ha visto. Ballard piensa cómo podrá captar alguien los restos de un naufragio que únicamente él ha visto en fragmentos, como si se tratara de un rompecabezas inédito. Días después, Ballard se encuentra en Woods Hole, Massachusetts, para dar una conferencia y alguien le alcanza un ejemplar de la revista Time. Entonces, ve el Titanic: “No era la idea que pudiera tener alguien sobre su aspecto, sino una réplica exacta del barco por la que me había estado arrastrando durante dos semanas en un estrecho y pequeño submarino dotado con un foco. Era una imagen que llevaba en la cabeza, pero que me resultaba imposible describir a los demás. Y, sin embargo, Ken Marschall había captado esa imagen para que la viera todo el mundo”.

El caso del Titán tiene otro lado irónico, que se diferencia de los turistas que buscan aventuras privadas para publicar. Stockton Rush sería, sin dificultad, uno de los personajes límite de Werner Herzog, como aquellos que nos ha mostrado en The White Diamond o Grizzly Man. Después de todo, la cápsula blanca de Rush fue su féretro en el océano. Ahora su nombre figura en obras de referencia y portales informativos. Una forma póstuma de perdurar no menospreciada por muchos. Afirmó frente a cámara que él quería que lo recordaran como un innovador por romper las reglas de construcción del sumergible: “Creo que fue el general MacArthur quien dijo que te recuerdan por las reglas que rompes y yo rompí algunas reglas para hacer esto; creo que las he roto con la lógica y con una buena ingeniería detrás”. El Quijote también nos recuerda que la gente hace lo que sea por trascender. Una mujer se queja ante el poeta de no aparecer en su sátira contra las damas cortesanas y le exige que la agregue para figurar entre las famosas, aunque sea por infame; el pastor Eróstrato incendia el templo de Artemisa para perpetuar su nombre durante generaciones; un caballero romano le confiesa al emperador Carlos V que pensó en matarse junto a él tirándose desde la altura de un edificio magnífico: “Quiero decir, Sancho, que el deseo de alcanzar fama es activo de gran manera”.

La última expedición que tripuló Rush resultó una tumba poética para el oceanógrafo Paul-Henri Nargeolet, un conocido de Cameron, guía de la expedición, que había descendido hasta el naufragio unas 35 veces, de donde había sustraído más de cinco mil objetos, en siete expediciones, entre 1987 y 2004. Mister Titanic tuvo el privilegio de una muerte indolora con el potencial de fijarlo en la memoria mediática. A los 77 años (la edad que tenía Nargeolet) acaso poco podemos esperar del futuro, salvo entregarnos a nuestra obsesión definitiva. En palabras de su hija: “Él era un apasionado del Titanic desde que lo encontraron hace más de 30 años y sé que ahora está en el lugar donde le gustaría estar”. El dinero otorga privilegios, no importa cuál sea el costo. Todos los viajeros circunstanciales del Titán firmaron un documento premonitorio que avisaba que el sumergible era experimental, que no había sido aprobado ni certificado por ningún organismo regulador y que podía provocar lesiones, traumas emocionales o la muerte. Si el caso de OceanGate fuera un relato policial, sería la variación del crimen perfecto, pero fue, más que nada, en esta versión, un fallido cuento de aventuras.

Comentarios